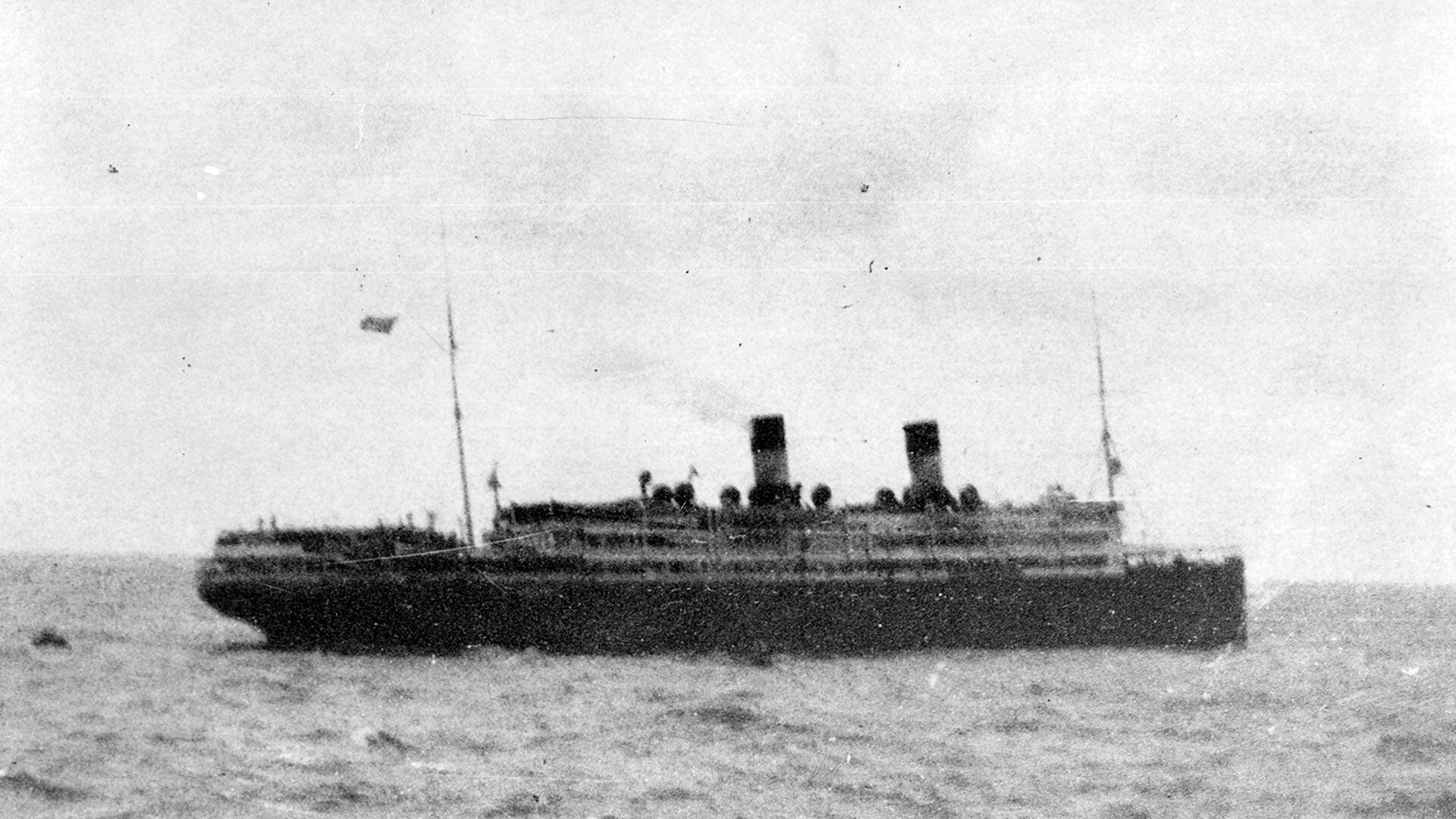

El buque atravesando el Atlántico en uno de sus últimos viajes. la empresa naviera no escuchó todas las alarmas que indicaban que una tragedia era inminente.

Por Matías Bauso

Juan Bergoglio, Margarita Vasallo y su hijo Mario José tenían pasaje para subirse al Principessa Mafalda el 25 de octubre de 1927. Partirían desde Génova, Italia, hasta el puerto de Buenos Aires. Sería un viaje -rápido- de catorce días. Pero antes de emprender el exilio hacia el otro lado del Atlántico por el avance del fascismo querían vender todas sus propiedades. No pudieron: tuvieron que postergar el viaje. Lo hicieron dos años después, en enero de 1929, a bordo del Giulio Cesare. Habían salvado su vida. Es un retazo de la historia del padre y los abuelos italianos de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, y cómo se salvaron de no morir en el naufragio más resonante de la historia sudamericana. “Por eso estoy aquí”, dijo a la agencia de noticias católica Zenit.

Lo llamaron el Titanic Italiano. Se hundió a poco más de cien kilómetros de la costa de Bahía. Fue la peor catástrofe naval en el hemisferio sur en tiempos de paz. La compañía naviera desoyó las múltiples alarmas, el viaje continuó pese a las advertencias y ruegos del capitán a sus empleadores. Cuando creyeron que lo peor había pasado, que habían logrado atravesar el Atlántico, el barco colapsó. Los ritos del mar no se cumplieron. No hubo nada de mujeres y niños primero, ni una tripulación que priorizara a los pasajeros. Los botes estaban en mal estado y eran insuficientes. Las peleas para conseguir lugar en alguno de ellos fueron cruentas. Hubo disparos, apuñalados, linchamientos y personas lanzadas por la borda. Hubo también máquinas explotando, tiburones hambrientos y unos pocos con conductas nobles.

Era grande y lujoso, pero eso es lo que se esperaba de un trasatlántico. Su gran ventaja era la velocidad. Por eso lo preferían los millonarios y los artistas. En catorce días llegaba a su destino final. Casi una proeza para esos días. El viaje le insumía la mitad del tiempo que al resto. Hasta Carlos Gardel había viajado en el Principessa Mafalda. Eso había sido en sus épocas de esplendor. Para 1927, el Principessa Mafalda ya no era el más rápido ni el más confiable, crujía y en cada puerto había que realizarle reparaciones.

Su ruta era Génova-Buenos Aires, hacía escalas en Barcelona, Dakar, Río de Janeiro, Santos y Montevideo. El buque había sido botado 18 años antes. En ese tiempo la industria naviera había desarrollado grandes avances. Y el Principessa Mafalda ya no era de vanguardia por su lujo y sus adelantos tecnológicos. El uso constante había deteriorado su maquinaria. El plan inicial era retirarlo cuando cumpliera veinte años de servicio. Pero algunos inconvenientes que había mostrado en sus travesías más recientes, habían hecho pensar a los directivos en adelantar su salida de servicio. Corrieron rumores de que éste, su viaje número noventa, sería el último.

El barco llevaba el nombre de la Princesa Mafalda de Saboya, la hija de Vittorio Emanuele III. Mafalda murió en 1944 en el campo de concentración de Buchenwald (Grosby)

Mafalda, por supuesto, no hacía referencia al personaje de Quino. Era la princesa Mafalda de Saboya, hija de Víctor Emanuele III. Ella tuvo su propia tragedia. Nació en 1902. Veinte años después tuvo su boda real. Se casó con un príncipe alemán, Felipe de Hasse-Kassel, sobrino del Kaiser Guillermo II. Mafalda, tras la caída de Mussolini, y la persecución de Hitler a la familia real italiana, fue apresada y llevada al campo de concentración de Buchenwald. Allí permaneció hasta el fin de la guerra. Cuando las fuerzas aliadas bombardearon el campo, ella resultó gravemente herida. Y dos días después murió.

El capitán de la nave era un experimentado y respetado marino, Simone Guli. Fue sólo el tercer capitán en la historia del barco. Tenía 55 años, una larga carrera naval y un bien ganado prestigio. Él alertó a los constructores de que la nave no se encontraba en condiciones. La partida desde Génova se demoró porque un escuadrón de obreros trabajaron en sus máquinas. Algunos pasajeros cambiaron su pasaje para viajar en otro buque de la misma compañía. Con más de un día de demora, el Mafalda zarpó. La ventaja del ahorro de tiempo se disipaba. Apenas entró en aguas profundas el barco comenzó a vibrar. Algo seguía funcionando mal. El capitán avisó por radio y una vez más los de la compañía naviera le ordenaron seguir hacia América. La compañía se negó y desvió la nave hacia el puerto más cercano, hacia Cabo Verde.

Había agua en algunas partes del barco y parte del servicio eléctrico se había arruinado provocando que se pudrieran buena parte de los comestibles almacenados. De la putrefacción se dieron cuenta tarde cuando varias decenas de pasajeros se descompusieron y mostraron signos de intoxicación severa.

En Cabo Verde trabajaron en reaprovisionarla y en arreglar las defecciones estructurales y de motor. Perdieron otro día más. El capitán pidió cambiar de nave, esperar en puerto hasta que llegara otro buque a buscarlos. Pero su pedido no fue escuchado. Volvieron a salir a alta mar. Quedaba la parte más larga del viaje. Como precaución la velocidad fue mucho menor a la usual. Así y todo había vibraciones ostensibles y hasta estaba levemente escorado.

En el Principessa Mafalda murieron más pasajeros de primera clase (más del 50 por ciento) que de tercera (alrededor del 28 por ciento). Había realizado noventa viajes en sus casi veinte años de vida. Estaba cerca del desguace cuando se produjo el naufragio (Grosby)

Los altos mandos de la tripulación se tranquilizaron cuando a lo lejos divisaron el contorno de la costa brasileña. Parecía después de todo que habían logrado cruzar el Atlántico. Ahora festejarían en serio y con ganas, no como lo habían hecho unos días antes cuando cruzaron la línea del Ecuador y montaron una fiesta -como cada vez que ese paso sucedía- en la cubierta pese al temor de los entendidos.

Sin embargo, apenas aumentó un poco la velocidad para aprovechar las aguas calmas, el Principessa Mafalda comenzó a vibrar, el ruido se volvió ensordecedor hasta que un fuerte golpe hizo cimbrear la nave que se detuvo. Un propulsor se había desprendido y a toda velocidad girando sobre sí mismo había golpeado la estructura de la nave, abriendo una enorme brecha en ella.

El capitán ordenó tapar el agujero con planchas metálicas y otros materiales pero fue imposible. El daño era demasiado grande y el agua ingresaba sin cesar. Cuando se dio cuenta que no había más salida, ordenó evacuar el barco y pedir auxilio a otras naves que estuvieran en la zona. El tiempo no parecía apremiarlos. Si hacían las cosas bien todos se salvarían porque en condiciones normales, podían aguantar a flote varias horas.

Apenas se dio aviso a los pasajeros, se desató un infierno. Los centenares de personas alojadas en tercera clase corrían desesperadas por los pasillos hacia la cubierta. Sentían que estaban siendo dejadas de lado, que no conseguirían su lugar en los botes. Cuando comenzaron a bajar los botes, la tripulación descubrió que estaban en muy estado, que no se los había mantenido desde su inauguración.

Uno de los botes salvavidas de las naves que se acercaron a auxiliar al Principessa Mafalda en medio de la tragedia. La evacuación fue caótica y produjo muchas víctimas. El barco tardó cinco horas en naufragar (Grosby)

Pero lo que terminó de provocar el caos absoluto fue que los pasajeros advirtieron que el primer bote estaba repleto de gente que trabajaba en el barco. Dicen que el administrador del barco se montó a él con dos valijas llenas de dinero. Algún testigo afirmó que de los 42 lugares disponibles en ese bote inicial, 40 lo ocupaban tripulantes. Sobre el segundo bote se tiraron decenas de personas desesperadas. Su capacidad rebasó y se partió al medio, cayendo todos al mar.

Se empezaron a escuchar disparos de armas de fuego. Los que las habían llevado con ellos las utilizaban para dejar el barco a salvo, o ajusticiar a alguien que ellos creían que algo había hecho mal. Otros se enfrentaban a cuchillazos en la cubierta. Algunos apuñalaron a los que tenían delante en la fila para acceder a un bote.

Cuatro miembros de la tripulación corrían con sus salvavidas de corcho por la cubierta hacia un bote que recién se había habilitado. De frente venían dos decenas de integrantes de tercera clase desesperados. Los tripulantes fueron linchados.

En medio del pandemónium hubo quienes, con fe en que los rescataran, se pusieron a saquear las pertenencias de los de primera clase. Ingresaron a los camarotes y se llevaron los objetos de valor que pudieron. A otros, mientras aguardaban para subir a los botes, les quitaron todo lo que llevaban encima.

Jorge Bergoglio, por entonces seminarista, junto a sus padres María Regina Sívori y Mario José Francisco en 1958. El padre había nacido en Portacomaro, región de Piamonte, ella era porteña (REUTERS/Cortesía de María Elena Bergoglio)

Desde su puente de mando el Capitán Guli intentaba poner orden. Hablaba con los capitanes de los barcos que se acercaban para darles instrucciones y contarles el panorama. Los oficiales que le respondían se dividían las tareas. Él daba órdenes precisas y procuraba restaurar la tranquilidad y salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Dos de esos oficiales viajaban no como parte de la tripulación, sino como pasajeros. Eran miembros de la Armada Argentina. Originalmente eran tripulantes de la Fragata Sarmiento pero se enfermaron de neumonía y fueron bajados en Cabo Verde para que se repusieran. Allí los subieron al Principessa Mafalda para que se terminaran de recuperar en Buenos Aires. Apenas se produjo la emergencia a bordo, los dos hombres, el conscripto Anacleto Bernardi y el suboficial Juan Santoro (o Santoroto según otros) se presentaron ante el capitán y se pusieron a sus órdenes. Ellos no eran pasajeros normales. Como hombres de mar sintieron la obligación moral de participar en las tareas para organizar la evacuación. Ambos se quedaron en la nave hasta el último momento. Haciendo lo posible para que el abordaje de los botes fuera ordenado y que la mayor cantidad de personas estuvieran a salvo.

Cuando el Mafalda se empezó a hundir irremediablemente quedaron junto a una veintena de tripulantes más, agarrados a una de las escaleras exteriores. Debieron soltarse para no ser succionados y comenzaron a nadar. El conscripto Anacleto Bernardi no sobrevivió. Fue devorado, como otros pasajeros, por los tiburones. Juan Santoro llegó hasta uno de los botes y fue rescatado al día siguiente. Ambos fueron condecorados por los gobiernos italiano y argentino por su heroísmo.

Los barcos de rescate se fueron acercando. Cientos de personas fueron subidas a bordo. Alguno se acercó más de lo conveniente, arriesgándose, para poder salvar a más náufragos. Otro capitán ordenó a toda su tripulación que bajara al agua para rescatar a las víctimas.

Significó la mayor tragedia de la navegación italiana moderna y, a su vez, la mayor catástrofe naval en el hemisferio sur en tiempos de paz (Grosby)

Mientras tanto en el barco, el ingeniero a cargo de la sala de máquinas cuando se dio cuenta que la situación era irreversible se pegó un tiro en la sien. En un momento se escuchó una fuerte explosión, había colapsado una de las máquinas. El barco se iba definitivamente a pique. Los que quedaban a bordo comenzaron a saltar al agua. Los tiburones merodeaban buscando presas.

De las 1261 personas a bordo murieron 314. Un número alto teniendo en cuenta la cantidad de navíos que llegaron velozmente al rescate y que el barco tardó casi cinco horas en irse a pique. Pero la anarquía que reinó, el egoísmo y la falta de preparación de la tripulación condenaron a demasiadas personas.

Ovidio Lagos escribió una obra de investigación sobre el naufragio. Allí el autor rosarino cuenta que parte de la tripulación desapareció de escena porque estaban preocupados por salvar las 250.000 liras en oro que el gobierno de Mussolini le enviaba al argentino. Nadie sabe que sucedió con ese cargamento secreto.

Tras la explosión de la segunda máquina y el hundimiento inexorable, el Capitán Guli permaneció en su puesto de mando. Él seguiría el destino de su barco, como indican las leyes del mar. El 11 de octubre de 1927, dos semanas antes, le había dicho a su esposa “esta vez no quiero irme”. Zarpó con cinco horas de retraso por demoras en el aprovisionamiento de las máquinas de propulsión. Le había pedido un cambio de buque a la Navigazione Generale Italiana luego de que quedara varado treinta horas en África, de que la comida se pudriera por fallas en el sistema de refrigeración, de que los pasajeros se intoxicaran. “Imposible, siga viaje”, le respondieron.

Obedeció y el 25 de octubre, ya en las inmediaciones de Bahía, los rescatistas del último barco que se acercó lo vieron con su traje blanco y su gorra, fumando en el puente de mando. Los saludó agitando su gorra y con una sonrisa de gratitud, por rescatar a sus pasajeros. Hizo sonar dos veces su silbato, a modo de despedida. Escucharon, los que se tiraban al agua, los que escapaban en los botes, que gritaba “¡Viva Italia!” cuando el barco comenzó a irse a pique y el final era inevitable.

Fuente: Infobae.